こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

今回は①基礎編の1つとして「社交不安症の改善方法」について解説していきます。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

社交不安症の改善方法

今回は、社交不安症の改善方法について、体系的に解説いたします。

社交不安症の心の状態

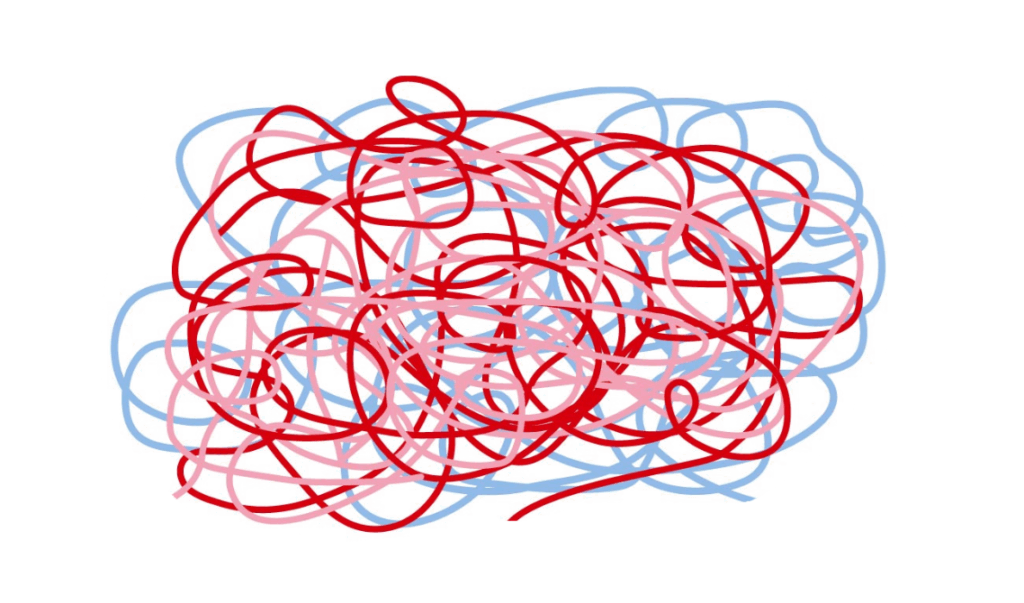

いきなりですが皆さんにご覧いただきたい図があります。まずは以下をご覧ください。糸が複雑に絡まり合っています。

次に質問があります。もし、目の前にこのように複雑に絡まり合った糸があったら、皆さんはどのようにほぐしいきますか?おそらく、全体を一気にほどこうとはせず、「この部分ならほどけそうだ」と感じる箇所を見つけて、一本一本丁寧にほどいていくことでしょう。

丁寧にほぐしていく

社交不安症も、いきなりすべてを解決しようとしても、うまくいかないことがほとんどです。大切なのは、複数の原因の糸を見極めながら、一つひとつ丁寧に向き合い、少しずつほどいていく姿勢です。社交不安症を改善するためには、問題を一気に解決しようとするのではなく、絡まった糸を一本一本丁寧にほぐしていくような姿勢が重要です。

5つの分野からアプローチ

社交不安症を改善していくうえで、複合的なアプローチを段階的に行うことが大切です。

-

身体的アプローチ

-

心理面からの改善

-

スキル面の改善

-

生活環境の整備

-

哲学的な視点

今回は、5つの側面から、社交不安症の改善方法をご紹介していきます。当コラムの目的は、まずは全体を俯瞰することにありますので、それぞれの解説はやや淡白になりますが、ご了承ください。

身体面からの改善方法

まずは身体の面からの改善方法から5つ紹介します。

①薬物療法

基本となるのは薬物療法です。重度の場合は、精神科医から処方される薬物を一時的に補助的に使用することが効果的です。

とはいえ、実際に社交不安症になっても「薬を飲むこと」に抵抗を感じる方は少なくありません。筆者も過去に薬を服用したことがありますが、最初は「ついにここまで来てしまったのか」と、ある種の罪悪感のような気持ちを抱いた記憶があります。

しかし現在の薬物療法は、比較的安全性の高い治療として確立されていますので、特に社交不安症の症状が重い方にとっては、有効な選択肢のひとつです。薬物療法は自分の症状に応じて使うかどうかを判断していくのがいいでしょう。

②漸進的筋弛緩法

漸進的筋弛緩法は、身体に意図的に力を入れて緊張させた後、力を抜いて脱力するという動作を繰り返すことによって、心身のリラックス状態を得ることを目的としたリラクゼーション技法です。

具体的には、筋肉をギュッと収縮させて緊張させた後に、一気に脱力します。このとき、脱力によって血流が手足の先まで行き渡り、じんわりとしたリラックス感が得られます。「緊張と緩和」を交互に行うことで、身体だけでなく、心も次第に落ち着いてくるのがこの技法の特徴です。

私自身、非常に緊張しやすい性格で、特にテレビの収録などでは本番前に心臓がバクバクするほどの緊張を感じることがあります。そうしたときに、この漸進的筋弛緩法を取り入れて心身の緊張を和らげています。

③自律訓練法

自立訓練法は、リラックス状態で不安場面を想像し、心の中でリハーサルをする訓練法です。まず身体を十分にリラックスさせ、自分が緊張を感じやすい場面を想像し、その場面で落ち着いて行動している自分の姿を心の中でイメージします。

緊張する場面は人それぞれだと思いますが、自律訓練法では、自分が特に苦手と感じる場面を思い浮かべ、その場面でリラックスして振る舞っている自分の姿を繰り返し心に描く練習を重ねることで、不安場面への耐性が徐々に高まり、実際の行動にも自信が持てるようになります。

自律訓練法は、単なる身体のリラックスにとどまらず、不安を感じる場面においても心を落ち着かせる力を育てることができます。

④深呼吸法

深呼吸法は、呼吸を通じて副交感神経を働かせ、身体と心をリラックスさせることを目的とした呼吸法です。基本となるのは腹式呼吸で、お腹で呼吸する感覚を意識しながら行います。

具体的なやり方は次の通りです。

-

鼻から息を4秒ほどかけてゆっくり吸い込みます。

このとき、お腹がふくらんでいく感覚を意識してください。 -

次に、口から6秒ほどかけてゆっくりと息を吐き出します。

お腹がへこんでいく感覚に意識を向けながら行いましょう。

呼吸をする際には、ポジティブで心地よい空気が体内に取り込まれていくイメージを持つようにします。また、吐く時には、不安や緊張、心の中のモヤモヤとした感覚が体の外へと拡散していくイメージを思い描きながら行うと、より深いリラックス効果が得られます。

この呼吸を何度も繰り返すことで、身体の内側に温かさや安心感が広がっていくような感覚を感じられるようになっていくでしょう。

⑤姿勢をよくする

姿勢を正すことで自信がつき、心が前向きになる効果があります。

2015年に、アメリカの心理学者ネイル氏がアメリカ心理学会に発表した論文では、興味深い研究結果が報告されています。その内容は、人間は姿勢を良くすることで自信が高まり、ポジティブな気分になり、不安感が軽減するというものでした。

この研究では、背筋を伸ばし胸を張った良い姿勢のグループと背中を丸めた猫背の姿勢のグループの二つにわけ同じ課題に取り組んでもらいました。その結果、良い姿勢を保っていたグループは、自信を感じやすく、ポジティブな気持ちになり、不安感が小さくなる傾向が見られたのです。

社交不安を抱えていると、気持ちがどうしても内向きになり、自然と姿勢も縮こまりがちになります。しかし、姿勢だけでも意識して整えることで、心の状態にも良い影響を与えることができます。

また、良い姿勢は他者からの印象にも影響します。多少不安があっても、胸を張ってしっかり話す姿は「自信がありそう」「しっかりしている」という印象を与えるため、就職活動や人前で話す機会などには特に効果的です。

心理面からの改善方法

次に心理面からの改善方法を解説いたします。社交不安症を克服していく上では、やはり心理面のアプローチが中核的な位置を占めるといえます。この心理面の改善においては、4つの主要な心理療法が基本となります。それぞれの療法には特徴があり、症状の程度や本人の性格に応じて、向き・不向きがあるため、状況に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。

①認知療法

認知療法とは、「自分の考え方のクセ」や「ものの捉え方」を見直し、思考を柔軟にしていくことで、不安感や恐怖心を和らげていく心理療法です。

たとえば、ある食事会に参加し、思うように会話の輪に入れず孤立したまま終わってしまったとしましょう。このとき、「楽しかったな」と前向きに受け止める人もいれば、「うまく話せなかった」「自分はダメだ」とネガティブに受け止めてしまう人もいます。

この違いは、出来事そのものではなく、「捉え方(認知)」の違いによって生まれます。社交不安症の方は、「自分の不安を煽るような考え方」を無意識に何度も反すうしてしまう傾向があります。そのため、認知療法では、そうした思考のクセを丁寧にほぐしていく作業が重要になります。

具体的には、専用のワークシートなどを使って、自分の考え方を客観的に捉え直す練習をしていきます。

②行動療法

行動療法は、実際の行動を通じて自分の気持ちをほぐしていく手法です。

社交不安症の方には、人との関わりを避ける「回避癖」が見られることが多く、対人場面を無意識に避けてしまう傾向があります。こうした一時的に不安を避ける行動は「安全行動」と呼ばれ、これが習慣になると経験を積む機会が減り、自信もつかないため、不安がさらに強まり、改善が難しくなってしまいます。

そこで行動療法では、不安を感じながらも段階的に行動範囲を広げていきます。その中で自信を積み重ねていくことで、不安を乗り越えられる力を養っていきます。

③マインドフルネス

マインドフルネスとは、不安感や恐怖心を無理に変えようとせず、そうした感情をそのまま受け入れていくための手法です。

私たちは不安や恐怖を感じると、それをなくそうとしたり、避けようとしたりしがちですが、こうした感情はどんなに努力しても完全には消えないものです。そのため、残る不安や恐怖と上手に付き合っていくことが、心の安定や回復にはとても大切になります。

マインドフルネスでは、不安や恐怖を感じたときに、それらを否定せずにただ「あるもの」として受け止め、無理に押さえ込んだりせず、自然なかたちで共存していくことを目指します。

④森田療法

森田療法は、日本で生まれた心理療法で、その起源をたどると仏教の考え方に由来しています。そのため、私たち日本人にとってはどこか馴染みがあり、心がほっとするような療法ともいえるでしょう。

森田療法の大きな特徴は、恐怖や緊張、不安といった感情を「自然なもの」として受け入れる点にあります。こうした感情を無理に消そうとせず、自分が大切にしている目標や、やるべきことに一歩ずつ取り組んでいく姿勢を大切にしています。

私自身も、引きこもっていた時期に森田療法を学び、大きく救われた経験があります。それまでは「人が怖い」と感じる自分をどこか異常だと思っていましたが、森田療法を通じて、「怖い」と思う気持ちも自然なものだと受け入れられるようになりました。

森田療法は、自分の感情を否定せずに受け入れることで、自己受容につながります。そして、自分を責めすぎず、前に進む力を与えてくれる心理療法だと感じています。

スキル面からの改善方法

社交不安症の改善には、心のあり方を整えることに加えて、人と関わる技術を学ぶことも大切です。両方を並行して取り組むことで、改善がよりスムーズに進みます。技術面では、「社交的なスキル」と「葛藤解決系のスキル」の2つが必要になります。

社交的なスキル

社交的なスキルとは、「人間関係を築くための基本的な会話力」のことです。

コミュニケーションは「聴く」と「話す」の2つが基本になります。まずは相手の話をしっかり聞く力「傾聴スキル」を身につけ、その次に自分の話を自然に伝える力「発話スキル」を学んでいきます。

この2つのスキルが土台として身についてきたら、次のステップとして、会話を展開させる技術「展開スキル」を学ぶことをおすすめします。「展開スキル」とは、会話がすぐに終わらないように話題を広げたり、盛り上げたりするための技術です。こうしたスキルを磨くことで、より自然に人と交流できるようになります。

葛藤解決系スキル

次に葛藤解決スキルとは、人間関係において深い信頼関係を築いていくためのスキルです。

人間関係には、大きく分けて「仲良くなるフェース」「仲良くなった後に生まれるすれ違いや衝突のフェース」の2つの段階があります。仲良くなること自体は比較的スムーズでも、その後に価値観の違いや考え方のズレが見えてきて、関係がこじれてしまうことがあります。

そうした時に必要なのが、ズレやすれ違いを乗り越えて関係を修復し、より深い信頼関係を築いていくための葛藤解決スキルです。

「葛藤解決スキル」の代表的な方法には「アサーティブ・コミュニケーション」があります。自分の意見を率直に伝えつつ、相手の意見も尊重するこの技術は、関係を壊さずに意見の対立を乗り越える力を育ててくれます。

環境面からの改善方法

社交不安症の改善には、心や身体、会話技術の向上に加え、「環境の見直し」も欠かせません。どれだけ内面を整えても、日常生活の環境が不適切であれば、回復が妨げられてしまうことがあります。ここでは、社交不安症の回復をサポートするための環境的調節について5つの視点から整理します。

①生活の見直し

まず重要なのは、日々の生活習慣を見直すことです。たとえば、一日中ゲームばかりして人と全く会話をしないような生活を続けていると、対人関係の経験値が積めません。実践が伴わないため、どれだけ学んでも症状の改善が難しくなります。

また、家庭環境に強いストレス要因がある場合も注意が必要です。たとえば、家族からの継続的な否定や人格を傷つける言葉があるような環境であれば、思い切って引っ越しをして自立した生活を始めることが、回復の第一歩になることもあります。生活環境そのものがストレスの原因となっている場合には、環境の改善も同時に進めることが大切です。

②コミュニティに参加する

社交不安症の回復には、温かい人間関係を築けるコミュニティに所属することが有効です。上下関係がなく、支え合えるような雰囲気のある場所が特におすすめです。

たとえば、筆者自身は回復期にゴスペルサークルに参加し、音楽を通じて人とつながる中で安心感と自信を得ることができました。宗教的な背景がなくても、癒しの場として参加できる場所もあるので探してみるといいでしょう。

おすすめは、3つの異なるコミュニティに所属することです。1つがうまくいかなくても他の2つでバランスを取ることができ、精神的な支えになります。たとえば、「家族」「仕事」「趣味のサークル」といった形で、自分に合った居場所を少しずつ増やしていくと良いでしょう。

③会話の機会

コミュニティに所属していても、ただ黙っているだけでは会話スキルはなかなか向上しません。先に紹介した「傾聴スキル」「発話スキル」「展開スキル」などを意識しながら、少しずつ会話の機会を増やしていくことが大切です。

人と話すことに強い不安がある場合は、いきなり対面で練習するのが難しいかもしれません。その場合、自分の中で「架空の人物」と会話する練習も有効です。たとえば、好きなキャラクターのポスターや写真を前にして話しかけるなど、自分のペースで始める方法もあります。

現在ではAIを活用した会話練習ツールも利用できますので、無理のない範囲で取り入れていくのがおすすめです。

④自助グループの利用

同じ悩みを抱える人たちとつながれる「自助グループ」に参加するのも、心の支えになります。人と話すことに対する不安を共有し、共感し合える場があることで、自分だけが苦しんでいるわけではないと実感でき、安心感が生まれます。

筆者もオンラインで自助グループを定期的に開催していますので、興味のある方は気軽にご相談ください。

⑤専門家の支援

改善を進めるうえで専門家のサポートを受けることも非常に有効です。

社交不安症は気分の波が激しく、自己トレーニングの継続が難しいこともあります。そのような場合には、認知行動療法やカウンセリングなどを専門に行っている心理士の助けを借りるのが効果的です。

専門家を選ぶ際のポイントとしては、資格よりも「大学院で心理学の専門教育を受けているか」をひとつの基準にすることをおすすめします。カウンセラーには実力の差があるため、信頼できる人を選ぶことがとても重要です。

筆者自身も社交不安症に特化したカウンセリングを行っていますので、必要であればお気軽にご連絡ください。

哲学的な視点からの改善方法

社交不安症の改善にあたり、哲学的な考え方を取り入れることも有効です。これは当事者としての筆者の経験からの提案になります。筆者は引きこもりからの回復過程で、人生観や物事の捉え方の根本を見直すことが回復のきかっけになりました。そのため、社交不安症で悩んでいる方にも、ぜひ「おやつ感覚」で構いませんので、哲学的な学びを取り入れてみてほしいと個人的には思っています。

①ソクラテスの問答法

ソクラテス問答法は、世の中の常識や物事を疑い、根本から問い直す方法です。一見ネガティブに感じられますが、実は自己否定を和らげる強力なツールになります。

社交不安症の方は、自分に対して非常に厳しく否定的な見方をしてしまう傾向があります。筆者自身も、引きこもっていた頃は「自分は無職でダメな人間だ」「社会に存在する価値がない」と思い込んでいました。

しかし、ソクラテス問答法を用いて「なぜ無職だとダメなのか?」「ニートは本当に社会に不要なのか?」と問い直してみると、その“常識”と思っていた考えが意外と根拠に乏しいことに気づくのです。

こうした思考を繰り返すことで、社会に蔓延する価値観に縛られず、徹底的な自己否定から少しずつ自由になっていくことができます。

②仏教的思想を活かす

また、仏教的な思想も社交不安症の回復に活用できます。仏教は物事をあるがままに受け入れ、心の平安を求める教えです。不安や恐怖と共存しつつ心を整えるヒントを得ることができます。

今後は仏教的な思想や「社交不安症を長所として捉える視点」などについても、少しずつ発信していきたいと思っています。

③長所として活用する

社交不安症は一見「欠点」や「障害」に思えるかもしれませんが、実は非常に繊細で思いやりのある特性とも言えます。感受性が高いことや慎重な姿勢は、適切に使えば人間関係の深まりや自己理解の向上に役立ちます。

特性をうまく活かしていく方法も、哲学的な視点から考えていけたらと考えています。

④交互作業と自己価値

人間は多様な価値観を持つからこそ面白く、互いに影響し合いながら成長します。この「交互作用」の視点から「自己価値」を見直すことも、社交不安症の克服に役立ちます。

⑤今を生きる

そして最後に、「今を生きる」という姿勢も非常に重要です。社交不安症の方は、過去の辛い経験や未来への不安にとらわれがちです。しかし、今この瞬間を大切にし、目の前の作業に集中することが心の安定に繋がります。この「今を生きる」考え方を取り入れることで、過剰な不安を軽減できます。

焦らず、じっくり取り組む姿勢が重要

今回ご紹介した5つの分野は、社交不安症の改善に役立つ基本的な流れです。どの分野も自分に合ったもの、足りていないものがあるかもしれませんが、まずは一つずつ丁寧に取り組み、絡まった心の糸をほぐすような感覚で進めてみてください。

社交不安症は放置しても自然に治ることは少なく、心理療法や実践的なチャレンジが必要です。一般的には、丁寧に取り組んで1年程度で改善の兆しが見え始めますが、3~5年かけてじっくり直していくケースも多いです。焦らずゆっくり取り組むことが大切です。

次回のコラムに進む

今回は社交不安症の基礎編⑤を解説しました。今回は解決策を全体的な視点から紹介いたしました。詳しいやり方は追って解説をしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。

様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。