こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

今回のテーマは①基礎編の「認知療法行動療法のやり方・セルフで改善するには」です。 社交不安症には様々な症状が出たり、関連する精神感があります。今回は全体として理解していく回となります。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

>

社交不安症の改善方法

前回のコラムで、社交不安症を改善していくうえで、複合的なアプローチを段階的に行う大切さをお伝えしました。

-

身体的アプローチ

-

心理面からの改善

-

スキル面の改善

-

生活環境の整備

-

哲学的な視点

今回はこの中から、優先順位の高い「心の面から」について、解説をしていきます。

認知療法の基本と事例

まず最初に、認知療法について学んでいきましょう。

認知療法とは

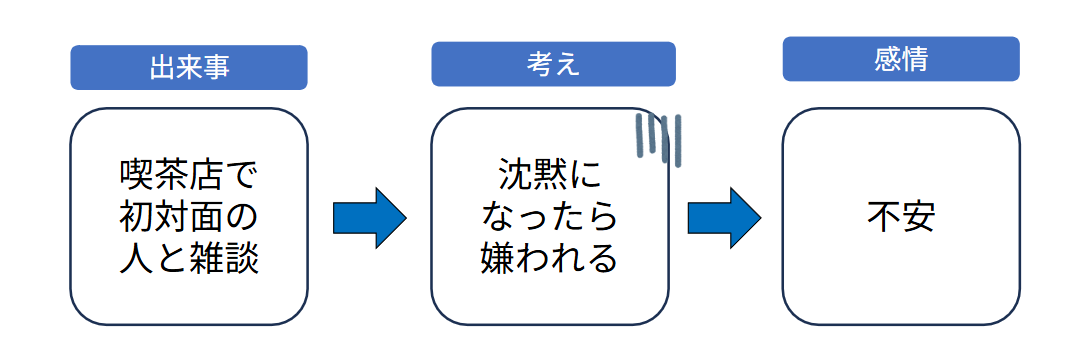

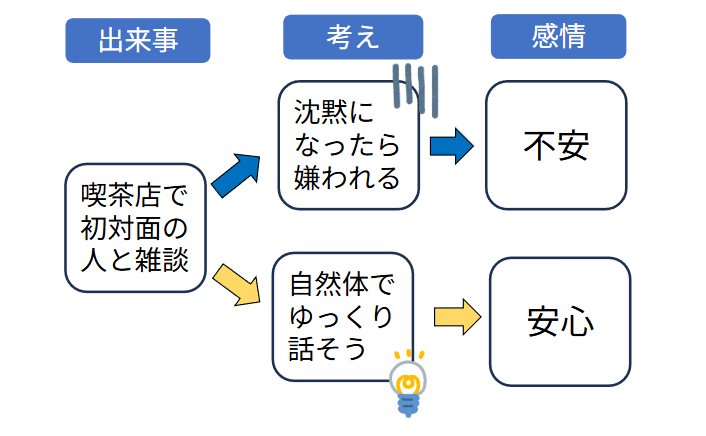

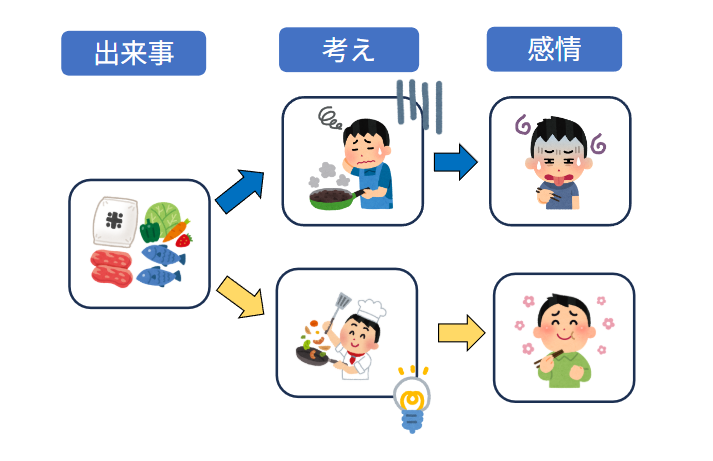

認知療法とは、ある出来事に対して、不安や恐怖を呼び起こす「考え方のクセ」を見直し、気持ちを和らげていく心理療法です。認知療法の基本には、「出来事そのものが感情を直接引き起こすのではなく、その出来事に対する捉え方が感情を生み出している」という考え方があります。つまり、同じ出来事でも、人によって感じ方が違うのは、捉え方が異なるからです。

社交不安のある方の場合、自分を否定的に捉えるクセがあり、不安や恐怖を強めてしまうような思考パターンを持っている傾向があります。認知療法では、そうした考え方のクセに気づき、より現実的で安定した考え方に変えていくことを目指します。

【事例】社交不安がある方の考え方のクセ

認知療法の考え方をより具体的に理解するために、ひとつの事例を見てみましょう。

「喫茶店で初対面の人と雑談をする場面」を想像してみてください。このような場面において、社交不安のある方は、次のような考え方を抱きがちです。

「沈黙があったら嫌われてしまうのではないか」

「会話が続かなかったら恥をかくかもしれない」

「うまく話せないと、相手からの評価が下がるのではないか」

こうした思考が浮かぶと、当然ながら感情は不安や恐怖で強く揺さぶられ、会話の場面そのものが大きなストレスになります。

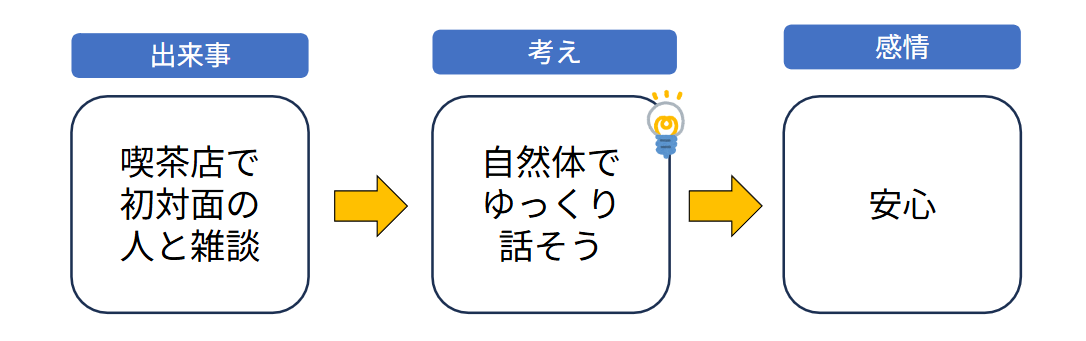

一方で、心が比較的安定している人は、同じような場面に対して次のように捉えることが多いです。

「自然体でゆっくり話せばいい」

「無理をせず、できる範囲で自己紹介できれば十分」

「少しずつ話ができれば大丈夫」

このように気楽に捉えることで、安心感やリラックスした感情が生まれ、落ち着いて会話ができるのです。

このように、同じ出来事に直面していても、人によって生じる感情が異なるのは、出来事の考え方に違いがあるからです。

認知療法は「料理」と似ている?

認知療法の考え方を、少し身近なたとえでご紹介しましょう。筆者はよく、心理療法を「料理」に例えることがあります。

料理を作るには、さまざまな食材があります。たとえば、お米・お肉・野菜・魚などがその代表です。しかし、料理が苦手な人は、せっかくの食材をうまく活かせず、肉を焦がしすぎたり、魚に調味料を入れなかったり、野菜を煮込まずに固いまま出してしまったりします。

その結果、どうなるでしょうか。せっかくの食材なのに、美味しくない料理が出来上がってしまいます。そして「自分には料理は無理だ」「もう魚は食べない」「お肉も使いたくない」と、食材そのものを遠ざけてしまうことにもつながります。

これは感情に置き換えると、日常の出来事(=食材)に対して、思考のスキル(=調理法)が未熟だと、わざわざまずい結果を引き起こし、ネガティブな感情で終わってしまうということなのです。一方で、料理の腕が上がるとどうなるでしょうか。焼き加減や味付け、組み合わせの工夫などを学び、同じ食材でも美味しい料理に仕上げることができます。

認知療法も同じです。日常の出来事そのものを変えることは難しいかもしれませんが、それに対する「捉え方」や「考え方」を磨いていけば、同じ出来事でも心が安定しやすくなるのです。

つまり、私たちがこれから取り組むことは、社交不安で苦しんでいる自分の心に対して、優しい調理法=思考の工夫を身につけていくこと。そのために、「考え方の引き出し」をたくさん持つことが、とても大切になっていきます。

考え方を広げる「6種類の方法」

ここでは、「考え方の引き出し」を増やす代表的な方法をご紹介します。

①反証法

②確率計算法

③マシ法

④ポジ視点

⑤+目標方

⑥達観法

今回は、代表的な6つの方法をご紹介しながら、認知療法の基本的な考え方をさらに深めていきたいと思います。

①反証法

自分の考え方に「証拠はあるのか?」と問い直す方法です。たとえば「沈黙になったら嫌われる」という思い込みに対して、「沈黙があった時に、本当に嫌われたことがあったか?」と振り返ってみます。

たしかに、沈黙が続くと多少気まずさを感じたり、お互いの距離感をつかみにくいこともあるかもしれません。ただ、それだけで「もうこの人とは関わりたくない」とまで思うことは、あまりないのではないでしょうか。むしろ、少し落ち着いてゆっくり話すような人のほうが、安心して話せると感じる方も多いはずです。

筆者は、コミュニケーションに苦手意識を持つ方々のグループ活動も主催していますが、そこでも沈黙の多い時間が逆に「居心地の良さ」として受け取られることは少なくありません。つまり、「沈黙=嫌われる」という考えには、実際のところ、確かな証拠はほとんど見当たりません。

このように、自分の思い込みに対して「それは本当に正しいのか?」と問い直すだけでも、感情が少し穏やかになり、心にゆとりが生まれてきます。

②確率計算法

自分の思考が現実離れしていないか、確率の視点から見直す方法です。これは先ほどの「反証法」と少し似ていますが、さらに一歩進んで、「自分の思い込みが現実にどれくらいの確率で起こるのか?」を冷静に数値で考えていきます。

たとえば、「沈黙になったら嫌われてしまう」という不安を抱えたとしましょう。このとき、実際にどれほどの人が「沈黙を理由に相手を嫌いになる」のでしょうか。

筆者の体感では、仮に100人に聞いてみたとしたら、そのうちの5人くらいは「沈黙があるとちょっと嫌だな」と感じるかもしれません。つまり、最大でも5%程度の人がそのように感じる可能性があるということです。しかし、残りの95人は「沈黙くらいで嫌いにはならない」と考える人がほとんどだと思いますし、一定数の人は沈黙を心地よいと感じる人すらいます。

つまり、「沈黙=ほぼ100%嫌われる」と思っていたことが、実際にはごく一部の人にしか当てはまらない、かなり非現実的な思い込みだったということに気づくのです。こうして数字に置き換えてみることで、自分の不安がどれだけ現実離れしていたのかが見えてきます。

④マシ法

現在の悩みを相対的にとらえ、「たしかに悩んではいるけれど、これが最悪の状況というわけではない」と視野を広げる方法で、別名「最悪の状況よりマシ」ともいわれています。

たとえば、先ほどの喫茶店で初対面の人と雑談するというシチュエーションで考えてみましょう。この状況に不安や緊張を感じる方も多いと思いますが、そもそもこの「雑談の場に参加できている」ということ自体、すでに恵まれているとも言えるのです。

実際には、「人と雑談する機会そのものが持てない」「人前に出ることが困難」といった状況にある方も少なくありません。そう考えると、「初対面の人と会話の場に同席できている」ということは、すでにある程度の社会参加ができているという証でもあります。

また、喫茶店という安全で快適な場所に行けているというのも、小さくない事実です。それはある程度の自由や経済的余裕があるからこそ可能になることであり、世界にはそのような環境さえままならない人たちも大勢います。

マシ法は、「悩みの否定」ではなく、「悩みの相対化」を通じて、自分の立ち位置を再確認するための視点です。自分が置かれている状況をあらためて見直し、「本当にこれは“最悪”なのか?」と問い直してみることで、気持ちを軽くするのに役立ちます。

⑤ポジティブ視点(リフレーミング)

認知療法の専門用語で「リフレーミング」と呼ばれる手法です。同じ出来事であっても、捉え方を変えることで、ポジティブな側面を発見できるという考え方です。

たとえば「沈黙」は、会話に間が空くことをネガティブにとらえがちですが、実は沈黙には「主導権を相手に渡すことができる時間」と捉えることもできます。

会話にまったく沈黙がないと、話し手の脳がフル回転して疲れやすくなり、一方的に話し過ぎてしまうこともあります。これに対して沈黙のある会話では、発言のタイミングを意図的にゆるめることで、相手に「話したいことを話してもらう」「質問の機会を与える」といった余地が生まれます。

あえて沈黙することで、相手が話したいことを引き出すきっかけにもなるのです。「沈黙」のポジティブな役割に目を向けることで、これまでストレスと感じていた状況がリラックスできる状況にかえることもできるのです。

⑥+目標の設定法

「失敗しない」ではなく「○○をしてみよう」という前向きな目標に切り替える方法です。目標には大きく分けて「マイナス目標」と「プラス目標」の2種類があります。

「マイナス目標」とは、「失敗しないようにする」目標です。たとえば、「沈黙になったら嫌われる」という恐れから、「沈黙してはいけない」「恥をかいてはいけない」と自分に課す場合がこれにあたります。これは心理学では「失敗回避目標」とも呼ばれ、ある研究ではこのタイプの目標を持つと抑うつ感が高まりやすく、不安も強くなる傾向があるとされています。

一方で「プラス目標」は、「何かをしよう」「達成しよう」という積極的な目標です。たとえば、初対面の会話で「まずはお互いの住んでいる住所の話を楽しもう」「今日は質問を4回してみよう」といった具体的で達成しやすい目標を立てることがこれにあたります。こうしたプラス目標は、成功体験をイメージしやすく、やる気が湧きやすくなるため、実際にうまくいく可能性も高くなります。

「沈黙しないように頑張る」のではなく、「今日は質問を3つしてみよう」と具体的な行動目標を立てると、心が前向きになりやすく、行動もしやすくなります。

⑥達観法

自分の状況や失敗を過度に責めるのではなく、時には「まぁ、いっか」と広い心で許してあげる視点を持ち心を軽くする方法です。

たとえば、会話で失敗したとしても「命まで取られるわけではない」「失敗しても大丈夫」といった軽やかな受け止め方をします。お笑い芸人の明石家さんまさんの「生きてるだけで丸儲け」という言葉のように、人生を肩の力を抜いて楽しむ気持ちも達観法のひとつです。

筆者自身の経験では、若い頃に大きな挫折を味わい「人生が終わった」と感じたことがあります。その後の人生はおまけだという感覚が芽生えてからは「無理せず楽しめることを楽しもう」と考えられるようになりましたし、何か嫌なことがあっても「そこまで深刻に考えないよういいんじゃないか?」と、少し達観して考えたりもしています。

自分を許し達観した考えを1つか2つ、心のお守りとして持っておくと、精神的に安定しやすくなりますので自分にしっくりくる達観の考え方を探してみてください。

次回のコラムに進む

今回は社交不安症の基礎編⑥を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。