こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

今回のテーマは①基礎編の「心の読みすぎ癖、公的自己意識の治し方」です。 社交不安症には様々な症状が出たり、関連する精神感があります。今回は全体として理解していく回となります。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

心の読みすぎ癖の特徴

今回は、社交不安を抱える方の思考のクセ「心の読みすぎ」について解説していきます。

心の読みすぎ癖とは

心の読みすぎ癖とは、相手の心の中を根拠なくネガティブに推測してしまう考え方のクセです。社交不安が強い方は、他者のちょっとした表情の変化や態度を敏感に読み取り、「きっと自分のせいだ」と解釈してしまう傾向があります。

不安をさらに増幅させる

あなたが今、とある男性と雑談をしていると想像してください。会話の序盤、彼はとても楽しそうな表情で、たまに笑ってくれたり、声のトーンも明るく、あなたも「楽しく話してくれているな」と感じていたとします。

しかし、ふとした瞬間、その男性の表情が曇り、ため息まじりの反応に変わってきたとしましょう。会話は続いているものの、どこか心ここにあらずという雰囲気で、表情も冴えません。

このような状況で、社交不安が強い方は、次のように考えてしまいがちです。

「もしかして、自分が不快な話をしてしまったのでは?」

「何か気に障ることを言ってしまったのかも…」

「きっと、この人は私と一緒にいてもつまらないんだ…」

このように、相手の表情や態度を自分に対する否定として過剰に解釈し、相手の心の中が「自分への否定的感情でいっぱいに違いない」と信じ込んでしまうのです。

こうした推測が繰り返されると「人と話すのが怖い」「自分は人間関係がうまくいかない」といった感情が深まり、社交不安が悪化してしまうのです。

不安を緩める3つの対処法

今回は、心の読みすぎを緩めるための3つの対処法をご紹介します。

①他の可能性を考える

②時間制限をする

③私的自己意識を増やす

思考のクセに正しく対処することで、人と話すことが少しずつ楽になる感覚を取り戻せると思います。

①他の可能性を考える

「もしかして…」のネガティブな思い込みを緩めて、他の可能性を考える方法です。

たとえば会話の相手の「表情が曇った」「急に反応が薄くなった」場合、社交不安が強い方はすぐに「自分が変なことを言ったせいだ」と自分を責めてしまいがちです。もちろん、その可能性がまったくゼロとは言えないかもしれませんが、本当にそれだけが理由でしょうか。

たとえば、相手の表情が冴えなかったのは、

-

体調が悪くなった

-

隣の席がうるさくて集中できない

-

仕事や家庭のトラブルを思い出した

-

明日の大事な予定を思い出して緊張している

このようにあなたと無関係な理由も十分に考えられます。別の理由を冷静に思い浮かべるだけでも心の中の不安は和らぐものです。

不安感をゼロにすることは難しいかもしれません。しかし、高まっていた不安をほぐして下げていくことはできます。心の読みすぎ癖で悲観的なシナリオを作りすぎてしまったら、他の可能性もしっかりと考えていくことをしてみましょう。大切なのは、「自分のせい」という一つの仮説だけに縛られないことです。

②時間制限をする

「悩む時間にリミットを設ける」という方法です。心の読みすぎ癖があると、一度気になり出した相手の表情や態度を、頭の中で繰り返し考えてしまうことがあります。

社交不安が強い方は、「自分の発言がまずかったのかも…」「嫌われたんじゃないか…」という気持ちを1時間も2時間も、想像し続けてしまうことがあります。そもそも、相手の気持ちを考えることは悪いことではなく、人として自然なことです。特に、大切に思う相手や好意を持っている人ほど、その気持ちが気になるのは当然です。

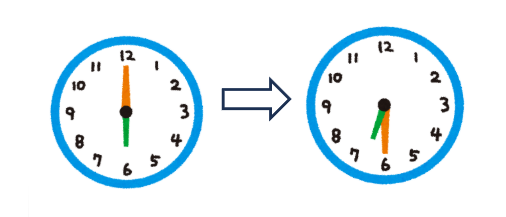

しかし「考える時間が長すぎる」と、不安はどんどん大きくなっていきますし、本来やるべきことにも集中できなくなってしまうので、「悩む時間を制限する」ことをおすすめします。ポイントは、悩んでいること自体を否定せず時間を区切って許可することです。

たとえば、夕方6時に落ち込んだなら、「よし、6時半までは悩んでいい。でもそれ以降は、やるべきことに集中しよう」と自分に“締め切り”を設定しておくのです。時間制限を付けて悩むことで、不安やモヤモヤに飲み込まれにくくなります。

気持ちの 切り替えが難しい場合には、ちょっと難しめの課題や作業に取り組む、「頭を使う作業」がおすすめです。

- 資格の勉強

- 料理

- 体を動かすスポーツ

- 手を動かす趣味(手芸・DIYなど)

こうした“頭と体を使う行動”に意識を向けると、自然と心のエネルギーもそちらにシフトしていきます。人間の脳は「同時に2つのことを深く考えることが苦手」です。意識を他のことに集中させるだけでも、悩みループから抜け出しやすくなります。

③私的自己意識を高める

自分自身の気持ちを大切にしていくことで、心の読みすぎ癖を緩めていく方法です。

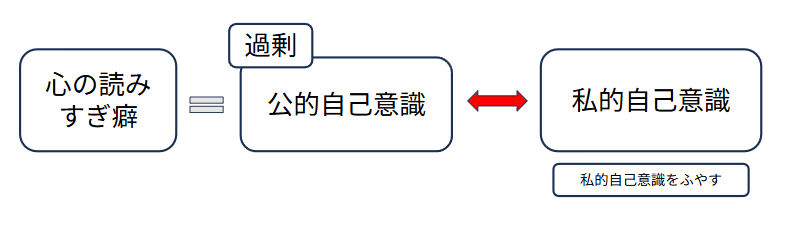

心理学では私たちの意識を「公的自己意識」と「私的自己意識」の2種類に分けます。

公的自己意識

周囲から自分がどう見られているかに意識が向く状態です。

私的自己意識

自分の内面や感覚に意識が向く状態です。

心の読みすぎ癖がある方は、公的自己意識が過剰になりがちです。「自分はどう思われているのだろう」「周りに不快におもわれていないかな…」と絶えず自分が周りからどう評価されているのかで、頭がいっぱいになってしまいます。一方で、社交不安が軽い方は、私的自己意識が強いことが分かっています。たとえば、ご飯を食べる時に「このラーメン美味しいな」「このスイーツ甘くてもっと食べたいな」と自分の感覚に目を向ける意識が強いです。

心の読みすぎ癖を緩めるには、私的自己意識をいかに増やしていくかが、ポイントになります。たとえば、会話中に「そういえば、3日前に行った旅行がすごく楽しかったな」と思ったら、その話をしてみてもいいんです私的自己意識を活性化できれば、相手の気持ちをちょっと楽天的に考えられるようになります。

過剰な公的自己意識が強くなっていると感じたときには、「楽しかった体験を、ちょっとだけ共有してみよう」など、自分起点のコミュニケーションを増やしてみるのがおすすめです。

次回のコラムに進む

今回は社交不安症の基礎編⑦を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。