こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

①基礎編 ②心理編 ③身体編

④スキル編 ⑤環境編 ⑥哲学編

今回は①基礎編の1つとして「社交不安症の診断基準」について解説していきます。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

社交不安症の概要

あらためて社交不安症とはそもそもどんな心の病気なのか、確認をしましょう。

社交不安症とは

社交不安症(Social Anxiety Disorder)とは、「人前での発言や会話など他者から評価させる場面で強い不安や恐怖を感じ、日常生活に支障が出る状態」のことです。英語では、「SAD」と呼ばれています。

特徴・主な症状

社交不安症は、一時的な緊張とは異なり、その不安が強く、長期的に続く点が特徴です。例えば「電話が怖くて出られない」「食事中の自分の姿を見られるのが怖い」「プレゼンで声が震えるのが怖くて避ける」など、人との関わりの中で強いストレスを感じ、回避行動を繰り返します。

こうした状況が長く続くと、学校や職場に行けなくなる、引きこもりになる、人と接すること自体が怖くなるなど、生活の質に深刻な影響を及ぼすことがあります。

社交不安症の診断は4つのプロセス

社交不安症の診断は、以下の4つのステップで進められます。

- 問診

- DSM基準

- 心理検査

- 経過観察

詳しく見ていきましょう。

1.問診

まずはじめに、医師による問診が行われます。不安や緊張を感じる状況、その頻度や程度、生活への影響などについて詳しく聞かれます。

例えば、「人前で発言するのが怖い」「人の目が怖くて外出できない」など、具体的なエピソードや感情、身体症状(動悸、手の震え、発汗など)があるか、またその症状が仕事や学校、社会生活にどの程度影響しているかについても問われます。

2.DSM基準

DSM基準とは、アメリカ精神医学会が発行する精神疾患の診断マニュアルです。精神障害の診断基準が記載されており、問診と照合しながら診断を進めます。今回は、DSM基準の中から、社交不安症の診断するうえでポイントとなる8つの基準をご紹介します。

診断基準① 人と関わる状況に対する極度の恐怖

会議、食事、挨拶、初対面の人との会話における、強い恐怖や不安です。例えば、飲み会や立食パーティーが嫌いでしょうがない、人と食事をする場面に強い恐怖心があるかなどがあげられます。

診断基準② 行動が批判されることへの恐れ

「自分の言動が間違っているのでは」「恥をかきたくない」「下手に話して失敗したらどうしよう」といった強い不安です。こうした考えが頭の中で繰り返され、人と関わる前から過度な緊張を抱えてしまいます。

診断基準③ 社交場面で極端な症状が出る

声の震え、発汗、心拍数の上昇、吐き気など、身体的な不調が社交場面で顕著に現れる状態です。人と会話しようとしただけで手に汗をかいたり、心臓が激しく脈打ったりすることがあります。中には、緊張のあまり声が震えてしまったり、まったく言葉が出なくなってしまう人もいます。

診断基準④ 社交場面を頻繁に回避する

人との食事や会話を避ける、飲み会や学校行事を体調不良などの理由をつけて回避する状態です。一時的に安心感を得ようとする行動は、心理学では「安全行動」と呼ばれます。しかし、この回避行動が続くと、不安感がさらに強まり悪循環に陥ることがあります。

診断基準⑤ 恐怖が過剰で非合理的であると自覚

社交不安症の多くの方は、自分の不安や恐怖心が現実的ではないと理解しています。たとえば、食事の場面で「人からどう見られているのか」と強く気にしてしまうことがあります。頭では「考えすぎかもしれない」と分かっていても、不安や緊張のほうが先に立ってしまい、不安感が強まってしまうのです。

診断基準⑥ 6か月以上の恐怖心が続く

社交場面に対する恐怖や不安が、6ヶ月以上持続していることが基準の一つになります。社交不安は、一時的な緊張とは異なるため、仕事のスピーチ前の一時的な不安だけでは診断されません。生涯を通じて人と関わることが怖い状態が続くことが特徴です。

診断基準⑦ 日常生活への著しい支障、制限

社交不安症の方の中には、自分の感情とうまく折り合いをつけ、社会生活を健康的に送れる人もいます。特に子どもの頃に発症し年齢とともにコントロールできるようになるケースが多く、そうした人は診断基準から外れる場合もあります。一方、発症期の症状が長く続き、仕事や恋愛に支障がある場合は、診断が継続される傾向にあります。

診断基準⑧ 他の疾患の影響ではない

社交不安症の診断では、症状が他の疾患によるものではないことが重要です。たとえば「電車に乗れない」という行動も、必ずしも社交不安症とは限りません。例えば、「脱出経路がない場所への恐怖」が強い場合は広場恐怖といった診断になることもあります。

他にも基準がありますが、社交不安症と診断をされる上では、こちらのポイントをしっかり見極めていくことになります。

3.心理検査

社交不安症の診断では、DSM基準に加えて心理検査が補助的に行われることがあります。

社交不安症の診断の際よく使われるのが「DLS(Liebowitz Social Anxiety Scale)」という尺度で、オンライン上で自己診断が可能です。専門家が作っている信頼性の高いサイトになりますので、安心して利用できます。日本語にも対応していますので、英語が苦手な方も使いやすいです。

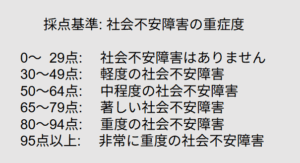

質問に答えて点数化され、状態の目安を確認できます。

オンライン診断の結果が50点を超えるようであれば、心療内科や精神科などの専門機関を一度受診してみることを検討してもよいでしょう。30点〜49点程度の軽度のケースでは、心理療法だけでも改善が見込めることが多く、カウンセラーに相談しながら進めていくのも有効です。

一方で、80点以上の場合は、医療機関での治療とカウンセリングの併用が基本的な対応となります。特に重度の不安を感じている場合は、できるだけ早めに専門機関を利用することをおすすめします。

4.経過観察の流れ

ここまでご紹介した通り、社交不安症の診断は問診や国際的な診断基準、心理検査を組み合わせて総合的に判断されます。

初診で診断名がつくこともありますが、多くの場合は「社交不安症の疑い」として経過観察を行い、薬の効果や心理療法への反応、日常生活での変化などを見ながら慎重に診断が確定されるのが一般的です。

治療は、状況に応じた選択が必要

問診は、初診では30分くらいかけてじっくり行われますが、2回目以降は時間が短くなるのが一般的です。これは、医師が主に薬を処方する役割を担っているためです。

自分の心のあり方を見直して治療をしたい場合には、薬物療法に加えて、心理療法を取り入れることが大切です。両方を組み合わせることで、改善への一歩を踏み出しやすくなります。

次回のコラムに進む

今回は社交不安症の基礎編②を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。

様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。

・出典

【1】American Psychiatric Association (2013). DSM-5-TR診断基準 URL

【2】サクセス・ベル株式会社,LSAS-J リーボヴィッツ社交不安尺度 URL