こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの公認心理師の川島です。この記事では社交不安症の方向けに認知療法について解説します。社交不安症の診断を受けた方や「人が怖い」という感覚がある方は、ぜひ参考にしてください。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

①.社交不安症の基礎知識

②.認知療法‐考え方の柔軟性

③.認知療法‐認知の歪みの改善

④.行動療法-段階的な挑戦

⑤.マインドフルネス療法

⑥.森田療法,対人恐怖の治療

⑦.ソーシャルスキルトレーニングの基礎

⑧.アサーション,主張の技術

前回は社交不安症と心理療法についての基礎知識をお伝えしました。今回は2回目として、認知療法の基礎について解説します。認知療法は1950年代から発展してきた心理療法で、70年以上の歴史があります。

現在、世界で最も活用されている心理療法と言えるでしょう。認知療法と社交不安症の治療は非常に相性が良いので、社交不安症で苦しんでいる方には、ぜひ認知療法を基礎から学んでいただきたいと思います。

なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

認知療法とは

まずは認知療法の意味からみていきましょう。

認知療法の意味

認知療法とは、偏った考え方を柔軟にすることで不安や恐怖心を軽減する心理療法です。認知療法では、物事の考え方や解釈を見直すことで、健康的な心を獲得することを目指します。

例えば、社交不安症の方は「相手の心を考えすぎてしまう」という特徴があります。

「あの人はきっと私を変な人だと思っている」

「あの人は私のことをバカにしているのでは」

「あの人は私の欠点を見つけるんじゃないか」

といった考えが頭の中をぐるぐる駆け巡ると、「人が怖い」という気持ちがどんどん膨らんでいきます。認知療法では、こうした考え方をより現実的にしていくことで、恐怖心を軽減することを目指します。

認知療法の基本的な考え方

認知療法では「出来事は素材に過ぎない、これをどう解釈するかは自分次第」と考えます。私はよく料理に例えるのですが、出来事というのは素材のようなものです。

この素材を使って美味しい料理にするか、まずい料理にするかは自分次第です。どうせなら美味しい料理になるように、考え方を柔軟にほぐし、健康的になれるよう、一緒に認知療法をしっかり勉強していきましょう。

認知療法の重要人物

認知療法を語る上で欠かせない人物を2人紹介します。1人目は精神科医のアーロン・ベック、2人目は臨床心理学者のアルバート・エリスです。お二人は社交不安症の改善に役立つ名言を残しています。

アーロン・ベッグ

まずベッグは、以下のような名言を残しました。

私たちの悩みの根幹は身に起きた出来事ではありません。解釈が苦しみを生み出しているのです

つまり出来事と感情の間には「解釈の違い」があるということです。

例えば、人と目が合った時に嬉しい気持ちになる方もいれば、不安な気持ちになる方もいます。なぜこのような違いが出てくるのでしょうか。出来事が感情を生み出すのであれば、2人とも同じ気持ちになるはずです。しかし、同じ状況でも人によって感じ方が異なります。

ベッグは「出来事の解釈」に着目し、考え方をより適応的に変えていく認知療法を提唱しました。

アルバート・エリス

次にエリスは、以下のような名言を残しました。

周りの人や出来事が自分をダメにするわけではない。自分がダメになってしまうと信じ込んでしまうことが自分をダメにしてしまうのだ

例えば、エリス先生自身も元々非常にシャイな人で、女性恐怖症があり、持てなくて自信がなかったそうです。しかし、まだそれほど女性と接していないのに、勝手に自分で「モテない」と決めつけるのは良くないと考えました。

そこでエリスは「モテない」ということを確かめる実験を行いました。具体的には公園で女性に声をかけてデートに誘うという大胆な実験です。結果的に100人全員に断られたものの、一部の女性は楽しくエリス先生と会話をしてくれたそうです。

この経験を通して、

「確かにモテないところもあるけど、こんな自分でも楽しく会話してくれる女性がいる」

ということに気づきました。

このようにエリスは実体験も交えながら、不安や恐怖は自分の頭の中で作り出しているものであり、その考え方を健康的にしていければ心も健康的になっていくと考えました。

コラム法による認知療法の実践

認知療法では「コラム法」という手法を使いながら、出来事を柔軟に考えていくステップを踏んでいきます。

①出来事を客観的に書く

まず、私たちの生活に起こる出来事を書き込むところから始めます。この出来事を書く時は、基本的には自分の主観や感情を入れないようにして、誰が見ても同じように記述できる形で客観的な視点から書いていきます。イメージで言うとニュースの原稿のような感じで、いつ、どこで、何があって、どんな人たちとどんなやり取りがあったかという形で出来事を書きます。

②感情を記録

出来事を書いたら、その出来事に対する自分の感情を書いていきます。具体的には基本的にはマイナス感情を書くことが多く、そのマイナス感情の強さをパーセンテージで表します。

③考え方・解釈を見つける

感情を書いた後は、その感情の裏側にある考え方や解釈を見ていきます。出来事が感情を生み出すのではなく、その感情の裏側には考え方があって、その考え方によって感情が芽生えているという前提があります。感情の裏側には必ず考え方や解釈があると想像して、この考え方を見つけていきます。

④健康的な考え方を追加

次に、考え方を健康的にするような新しい考え方や、この考え方がそもそも合っているかといった検証を行う形で、元々ある考え方に追加する考え方を考えていきます。うまくいくと、今までの考え方とは違う、より健康的な考え方を自分の頭の中で考えられるようになり、感情もほぐれていきます。

⑤感情の変化を確認

最後に、考え方を追加する前の感情と追加した後の感情を見比べてみて、前の感情よりも後の感情の方が軽くなっていたら成功です。

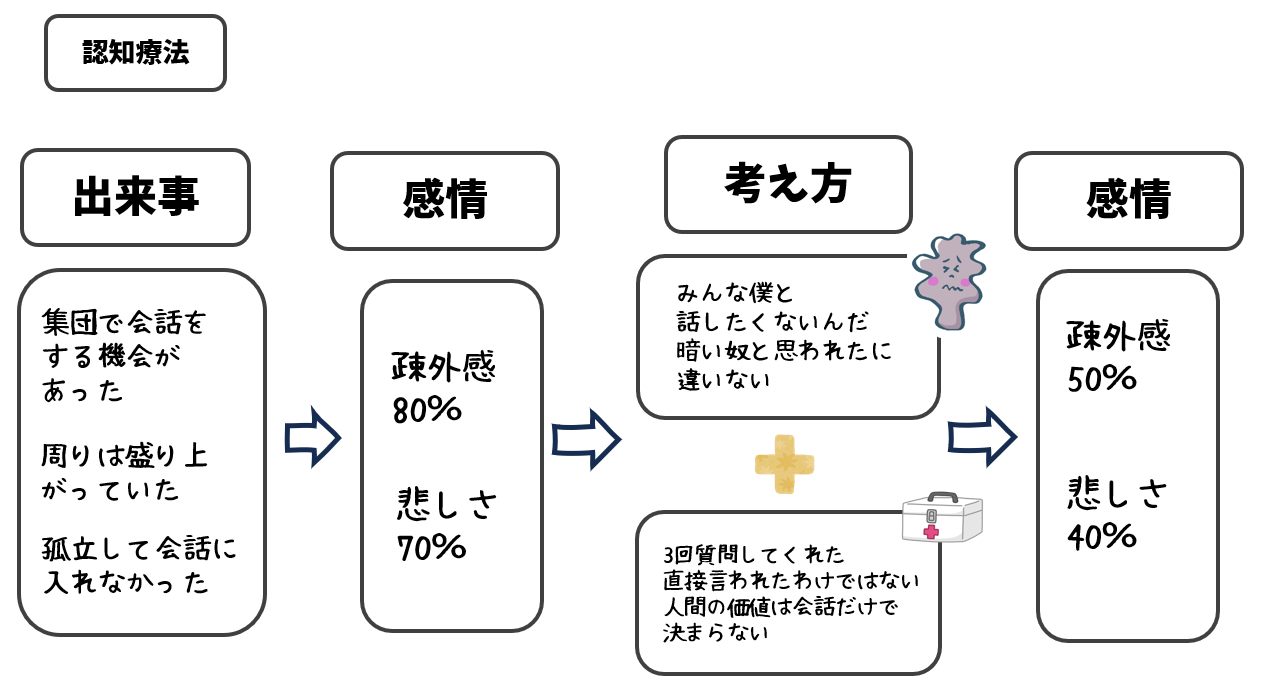

コラム法の具体例

ここでコラム法の具体例を見ていきましょう。

①出来事を客観的に書く

自分は社交不安症で、以下の状況でコラム法を活用します。

記入例:

集団で会話をする機会があった

周りは盛り上がっていた

自分だけ孤立して会話に入れなかった

このようになるべく主観は入れずに、客観的事実のみを書いていきます。この時、自分の考えや感情をごちゃまぜにしないように注意しましょう。

②感情を記録する

記入例:

阻害感80%

悲しみ70%

阻害感というのは「自分だけ仲間外れにされた」という感情で、孤独感よりもさらに健康度が悪くなりがちな感情です。「自分だけ排除された」という感情が非常に強く、悲しい気持ちが心の中を埋めるような感覚になっていたとしましょう。

③考え方・解釈を見つける

記入例:

みんな僕と話したくないんだ

暗いやつだと思われたに違いない

会話に参加できないから僕には価値がない

そのとき、感情に対してどんな考え方をしているのかを想像していきます。吟味をしていくと、いろいろな考え方が見つかってきます。

皆さんはこの考え方を見たとき、どのような感覚がありますでしょうか。「その通りだ」と感じる方もいれば、「そんなにマイナスに考える必要はないんじゃないか」と感じる方もいるかもしれません。

会話の中で孤立した時、ニコニコして楽しそうにしている人もいれば、非常に落ち込んでしまう方もいます。ここに解釈の違いがあるわけです。

④健康的な考え方を追加

記入例:

よく考えると、3回くらい僕に質問してくれていたな

僕に注目してくれて会話に参加させようとしている人がいた

暗いやつだと思われたは、心を読みすぎているのかもしれない

人間の価値は会話だけで決まるわけではない

では、健康的に考える人は、会話で孤立した時にどのように考えるのかを想像しながら、考え方を追加していきます。

例えば、会話ができないから価値がないなんて言ったら、日本人の7割くらいは会話が得意な人ではないと思うので、日本人の7割に価値がないということになってしまいます。これは暴論でしょう。

会話ができなくても、誠実さや優しさ、仕事ができるなど、人間の価値はさまざまなところにあります。会話だけで決まるわけではないと考えることができます。

⑤感情の変化を確認

記入例:

阻害感50%

悲しみ40%

このように様々な角度から考え方を追加していくと、感情が和らぎます。そして考え方を追加してみたら、感情を再確認します。最初は阻害感80%あったけれど、「よく考えたら質問されていたし、自分のことをちゃんと注目してくれていた人もいた」ということを思い出すと、阻害感が減ります。

もちろん感情が0になることはありませんが、80%が50%になれば、かなり効果があったと言えるでしょう。

ここまでの内容を図にすると以下の通りです。

このような形で考え方を見直し、自分の感情のビフォーアフターを比べていくのが、認知療法の基本的なやり方です。

思考の偏りの種類

認知療法では、考え方の偏りの癖を重要な知識として扱います。認知療法の70年以上の歴史の中で、不健康な感情になりやすい「お決まりのパターン」が10個見つかっています。

この10個をしっかりと把握できるようになると、自分が不健康な考え方をしていることを発見して改善しやすくなります。ぜひこの10個の思考の偏りを見つけられるようになってください。

健康的な考え方を増やす方法

このように思考の偏り(認知の歪みとも言います)で不健康な考え方になっていると感じたら、次にその健康的な考え方を増やしていくことが大切です。健康的な考え方を増やすにはさまざまな手法があります。

この「救急箱」のようなさまざまな救急セットを揃えておくと良いでしょう。

次回のコラムへ進む

今回は認知療法の考え方の柔軟性について解説しました。次回は認知の歪み、特に心の読みすぎ癖・べき思考の改善法について解説してきます。社交不安症や対人恐怖でお悩みの方は、ぜひ本シリーズを参考にしてください。

①.社交不安症の基礎知識

②.認知療法‐考え方の柔軟性

③.認知療法‐認知の歪みの改善 次回のコラムはこちら

④.行動療法-段階的な挑戦

⑤.マインドフルネス療法

⑥.森田療法,対人恐怖の治療

⑦.ソーシャルスキルトレーニングの基礎

⑧.アサーション,主張の技術

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。まずは初回のアセスメントから、お気軽にご相談ください。

社交不安症専門のカウンセリングはこちら