こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。未来の誰かにも届くように、50年後、100年後でも価値ある内容を目指して構成しています。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

①基礎編 ②心理編 ③身体編

④スキル編 ⑤環境編 ⑥哲学編

現在の社会では、社交不安症の治療法を学べる環境が非常に少ないという問題があります。しかし、人と関われない状態は、仕事の選択肢が狭まり、恋愛も難しくなるなど、生活の様々な場面で大きな支障をきたします。

「人が怖い」という気持ちを完全になくすのは難しいですが、その気持ちを抱えながらも豊かな人生を送る方法があります。この記事では、そのための手法を余すことなく解説していきます。人が怖いけど、でも豊かな関係を築きたいと感じる方はぜひ、お付き合いください。

なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

社交不安症の概要

それではさっそくコラムを進めていきます。まずはじめに社交不安症とはそもそもどんな心の病気なのか、理解を深めていきましょう。

社交不安症とは

社交不安症とは、「人前での発言や会話など、他者から評価させる場面で強い不安や恐怖を感じ、日常生活に支障が出る心の病気」を意味します。

誰でも人前で緊張することはあります。しかし社交不安症の方は、その不安があまりに強く、「声をかけることができない」「会話ができない」「見られている感じがしてつらい」など、心身に大きな影響を及ぼします。

典型的な症状

社交不安症の典型的な症状は以下が挙げられます。

- 人と話すと強く不安になる

- 社交的な場面がかなり苦手

- 会話が苦手で雑談を避ける

- 学校に行けない

- 就職活動が制限される

重症化すると、「外出できない」「ひきこもる」「うつ病を併発する」といった状態にまで発展します。実際に社交不安症の人の約半数が、精神疾患を併発すると言われています。

全般型,限局型

社交不安症(SAD:Social Anxiety Disorder)には、大きく分けて2つのタイプがあります。これらの分類は、DSM-5(精神疾患の診断マニュアル)【1】によって特定されています。

*全般型

全般型(Generalized Social Anxiety Disorder)は初対面の人との会話、食事、雑談、報告、LINEの返信など、とにかくすべての社交的な行為に強い不安や回避行動を示すタイプです。生活全体に影響が及ぶため、より重度になる傾向があります。

*限局型

限局型(Performance Only Specifier)は「人前での発表や演奏」など、特定の状況や行動にだけ強い不安が出るタイプです。ふだんの人付き合いでは問題がないことが多いですが、「スピーチ前に体が震える」「試験でパニックになる」といった傾向があります。

社交不安症の歴史

ここまで社交不安症の概要について解説してきました。次に社交不安症の歴史を見ていきましょう。

はじまりはフランスから

対人恐怖症、現在では「社交不安症」や「社交不安」とも呼ばれるこの問題。その原点は、1900年代前半のフランスにあります。精神疾患の研究者ピエール・ジャネが「社交恐怖(Social Phobia)」という言葉に触れたのが始まりでした。ただし当時の欧米では、この概念が広がることはほとんどなく、長らく注目されませんでした。

日本で生まれた「対人恐怖症」

一方、日本では1920〜30年代に「対人恐怖症」という言葉が登場します。精神科医の森田正馬や中村孝道といった専門家が、人間関係への過度な不安や緊張に着目し、「対人恐怖」という概念を提唱しました。日本人の繊細な感性や、周囲からの評価を重視する文化も背景にあり、この言葉は多くの人々に受け入れられていきました。

国際的な診断名の登場

そして1980年代。ようやく国際的にも「社交恐怖症(ソーシャルフォビア)」が正式な精神疾患として認識されるようになります。アメリカ精神医学会の診断基準に取り入れられ、さらに2000年代には「社会不安障害(Social Anxiety Disorder)」という呼称が使われるようになりました。診断名としての統一が進み、治療法の研究も広がっていきます。

現代の呼び方と配慮

近年では、「障害」という言葉の印象を和らげようと、「社交不安症」や「社交不安」といった呼び方が広がりつつあります。たとえば私たちは「社交不安専門チャンネル」という名称を用いています。名称は変われど、本質は変わりません。人との関わりに苦しむ方が、自分自身を理解し、回復への一歩を踏み出せるように。そうした願いを込めて、私たちは情報を届け続けています。

社交不安症の発症年齢

社交不安症は思春期に発病しやすいという特徴があります。

アメリカにおける統計と傾向

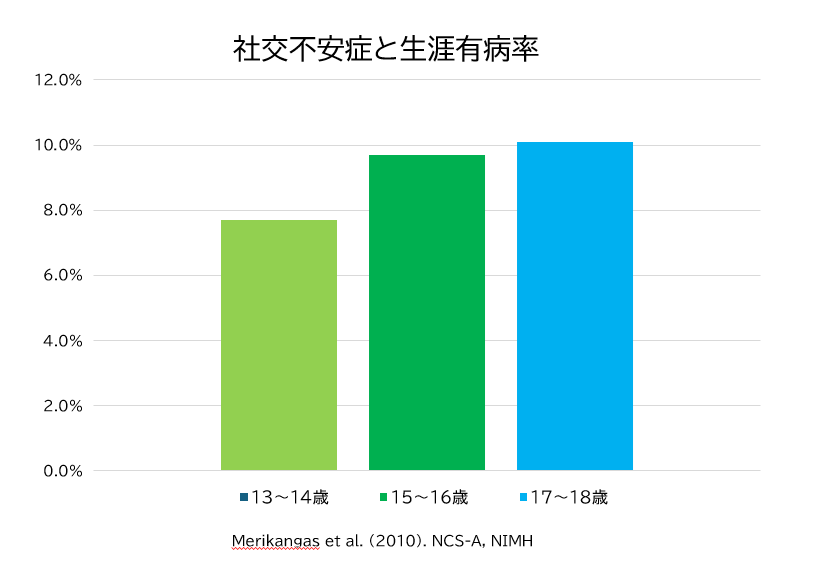

アメリカの政府機関[2]が約1万人の13〜18歳の若者を対象に行った調査によると、男女比では女性が11.2%、男性が7.0%と、アメリカでは女性の方が多く見られる傾向が報告されています。ただし、日本においては男性の方が多いという調査結果や臨床現場の感覚もあり、国によって傾向が異なる可能性があります。

年齢別では、13〜14歳で7.7%、15〜18歳でやや増加する傾向が見られ、社交不安症は思春期に特に発症しやすい疾患であることがわかります。一般的に、病気は幼少期や高齢期に多いとされますが、社交不安症は例外的に思春期の子どもに多く見られるのが特徴です。

そのため、小学校高学年から中学生の子どもがいる家庭では、早期に気づき対応することがとても重要です。発見が遅れると、引きこもりや対人回避の傾向が長期化し、人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。

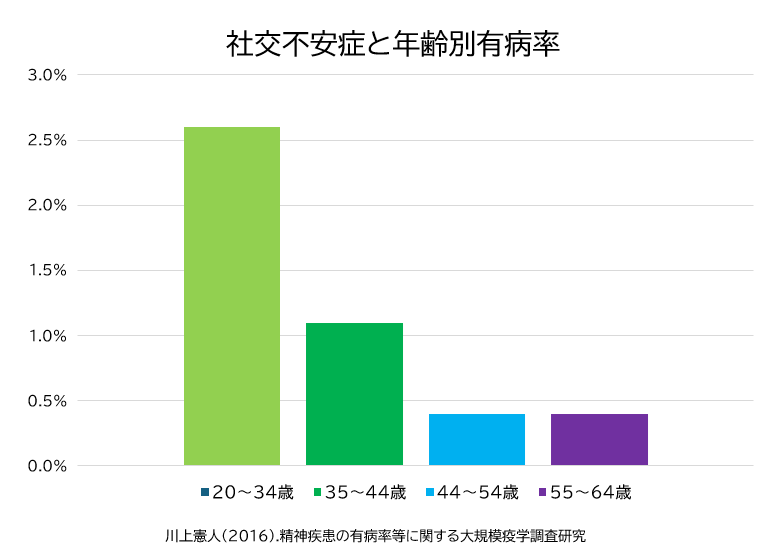

日本における統計と傾向

社交不安症は、思春期に急増し、20代でピークを迎えたあと、年齢とともに徐々に落ち着いていくという特徴があります。川上(2016)[3]によれば20歳〜34歳の若年層での社交不安症の割合は約2.6%ですが、30代以降は1.1%と大きく減少し、40代以上ではさらに半減し、最終的には約0.5%程度にまで落ち着いていく傾向が見られます。

このように、社交不安症は一過性のものであることも多く、特に20代で悩んでいた人が、30代で結婚や就職などにより生活が安定し、不安が軽減されるケースも少なくありません。思春期から30代中盤までは症状が続きやすいですが、時間の経過とともに自然と回復していく可能性があるという点も、社交不安症の重要な特徴の一つです。

社交不安症の原因

社交不安の原因は一つではありませんが、主に以下の4つが関係していると考えられています。

先天的な性格

近年の心理学や行動遺伝学の研究によれば、人間の性格の約50%は遺伝によって決まることがわかっており、社交不安症の人の約半分は先天的な気質に起因していると考えられています。

性格を構成する要素の中でも「外交性(外向性)」は代表的な指標の一つで、これもおよそ半分は遺伝的に決まるとされています。つまり、生まれつき人付き合いが得意な人もいれば、内向的で人見知りしやすい気質を持って生まれてくる人もいるということです。

強い公的自己意識

思春期に入ると、私たちは「他人からどう見られているか」という公的自己意識が急速に高まります。たとえば、小学校の低学年までは、授業中に積極的に手を挙げる子どもも多いですが、学年が上がるにつれて「失敗したら恥ずかしい」「注目されるのが怖い」といった気持ちから、手を挙げる子が減っていく傾向があります。

この「公的自己意識」は、特に思春期(小6〜中3ころ)に強くなりやすく、それが過剰になると、人前で極度に緊張したり、自己評価を下げたりする要因になります。

スキル不足

コミュニケーションスキルが不足していると、会話の場でうまくやり取りができず、失敗体験を重ねてしまう可能性があります。

たとえば、会話が続かない、沈黙が増える、感情がうまく伝えられないなどの問題があると、人間関係を築くことが難しくなります。恋愛や友人関係でうまくいかない経験を繰り返すうちに、「やっぱり自分は人とうまく関われない」と感じるようになり、社交不安症の症状が悪化することもあります。

ネガティブな経験

社交不安症の背景には、過去の人間関係におけるネガティブな経験が影響していることもあります。たとえば家庭環境が不安定だった、思春期に出会った友人から繰り返し批判された、いじめを受けたなどの体験が挙げられます。

このような経験が重なると、自己肯定感が大きく低下し、人との関わりに対する恐怖心が強くなっていきます。その結果として、人間関係に過敏になり、社交不安症の症状が表れることがあります。

社交不安症の治療方法

社交不安症の治療は、薬物療法や心理療法を中心に、心を穏やかに整えることが基本となります。それぞれの治療法の特徴を見ていきましょう。

薬物療法

精神科や心療内科で処方される抗不安薬や抗うつ薬などを用い、不安症状を軽減していく治療法です。薬は脳内の神経伝達物質のバランスを整える働きを持ち、比較的即効性があります。

長所

努力をしなくても効果が現れる場合も多いため、「何かを始める気力すら湧かない」という重度の方にとっては、大きな助けになることがあります。

短所

一方で、副作用があることも事実です。たとえば、強い眠気や集中力の低下、会話がのんびりしすぎてうまく伝わらないなど、日常生活に支障が出る場合もあります。実際に筆者も服薬経験があり、眠気や頭の回転の鈍さを実感したことがありました。

心理療法

薬を使わずに、考え方や心のクセを見直すことを目的とした治療法です。カウンセラーと一緒に行う場合もあれば、自分自身で勉強しながら取り組む方法もあります。

長所

心理療法は、一度身につけることができると人生を通じて役立つスキルになります。対人不安が強く出てきたときには、自分自身で心の持ち方をコントロールできるようになります。

短所

不安や自分の考えと向き合う苦しさや継続的な努力と時間が必要です。生活に取り入れるまでに時間がかかるうえ、一時的に精神的な負担が増すこともあります。

治療は、状況に応じた選択が必要

社交不安の症状が重度の場合は、薬物療法が選択となることが多いですが、軽度の場合や薬に抵抗がある方は、心理療法からスタートすることもできます。いずれの場合も、「どちらか一方」ではなく、状況に応じて併用したり、段階的に移行したりする柔軟な対応が求められます。

大切なのは、「治すために何かを始めよう」という一歩を踏み出すことです。その手段として薬を使うのも良し、心理療法でじっくり心と向き合うのも良し、自分に合ったアプローチを見つけていくことが、社交不安症の改善には欠かせません。

次回のコラムに進む

今回は社交不安症の基礎編①を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。

・出典

【1】American Psychiatric Association (2013). DSM-5.

【2】Merikangas et al. (2010). NCS-A, NIMH.URL

【3】川上憲人(2016). 世界精神保健日本調査セカンド.URL