こんにちは、社交不安症専門カウンセラーの川島達史です。この記事では、社交不安症について基礎から解説します。全体のシリーズの目次としては以下の通りです。

今回のテーマは①基礎編の「社交不安症の症状,関連する精神疾患」です。 社交不安症には様々な症状が出たり、関連する精神感があります。今回は全体として理解していく回となります。なお、当コラムは動画でも解説しています。コラムの補助としてご活用ください。

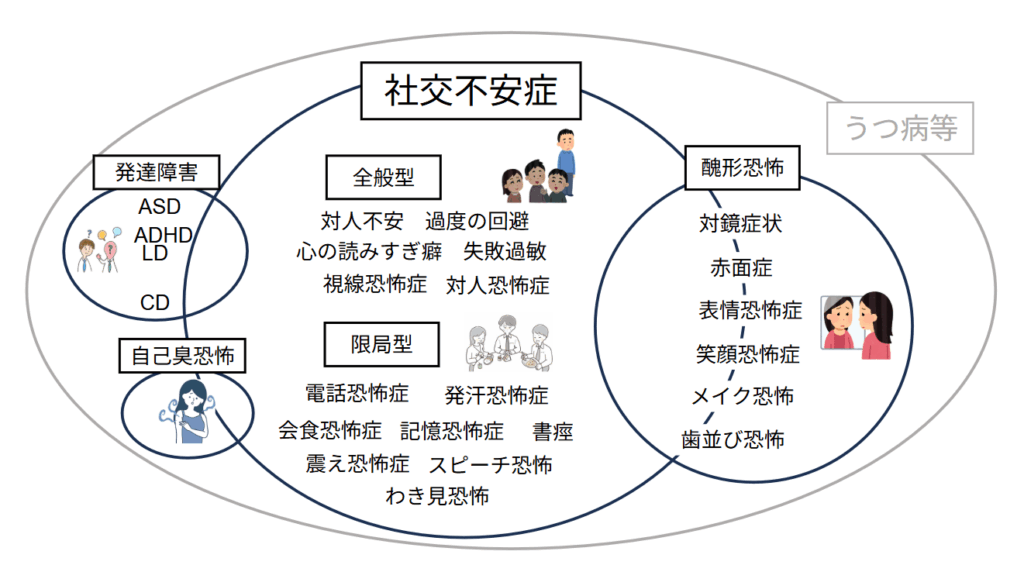

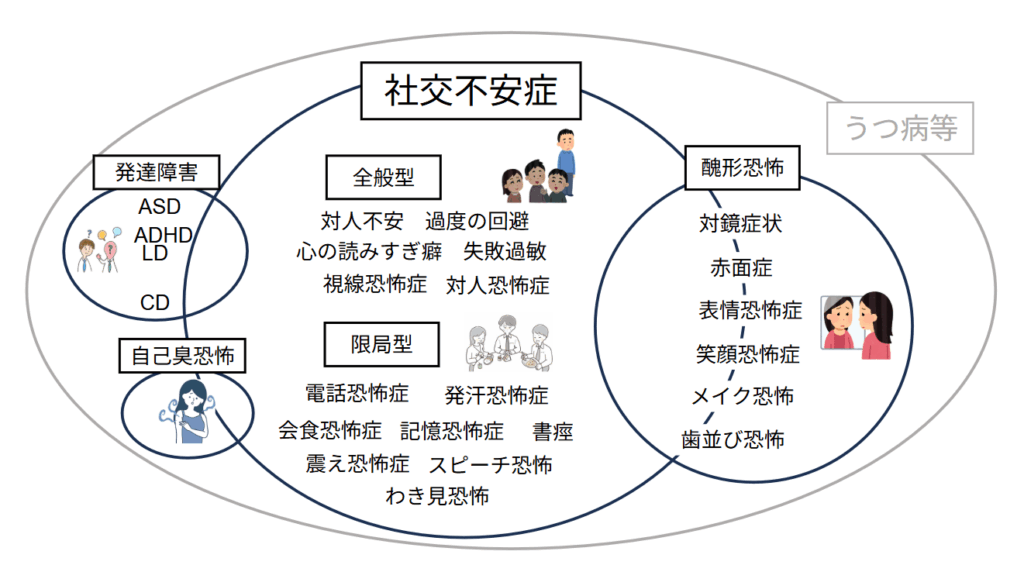

社交不安症の全体像

まずは、こちらの図をご覧ください。

文字がたくさん書いてあって、わわりにくい部分もあるかと思いますが、社交不安症に関連する症状や精神疾患を体型立ててまとめた図です。精神医学における診断基準に加え、筆者の経験も含めながらゼロベースから作った図になります。

現段階では社交不安症には様々な症状や精神疾患が関連するんだな・・・と確認して頂く程度で大丈夫です。以下1つ1つ丁寧に解説します。

【社交不安症】全般型の特徴・症状

まずはじめに重要なのが、社交不安症の「全般型」と「限局型」の2つに分類です。全般型は、ほとんどすべての人間関係に不安を感じるのが特徴で、限局型は特定の場面に対して強い不安を抱きます。まずは全般型について詳しく解説します。全般型の方には以下のような特徴がみられます。

過度の回避行動

全般型の方は、家庭・職場・学校など、さまざまな人間関係に強い不安を感じやすく、それを避けるために「回避的行動」をとる傾向が顕著にみられます。例えば以下のような場面で回避が起きやすくなります。

・雑談や会議など、会話の場面を避ける

・学校や職場に行けなくなる

・独りでできる仕事や活動ばかりを選ぶ

・恋愛や友人づきあいを避ける

・雑談や会議など、会話の場面を避ける

このように、人との関わりを減らそうとすることで、一時的には安心感を得られるかもしれませんが、長期的には社会的スキルや経験が蓄積されず、自信の低下や孤立感の悪化につながりやすくなります。

心の読みすぎ癖

全般型の方には、「他人の心を過剰に読む傾向」が共通して見られ、常に相手の気持ちや表情を気にしすぎてしまいます。

「今、あの人は私のことを変だと思ってるかもしれない」

「もしかして嫌われてるのでは?」

「あの沈黙にはきっと意味があるに違いない」

このように、根拠のないネガティブな推測が頭の中で膨らみやすく、自分で自分を追い詰めてしまうことになります。本来であればスムーズに進む会話ややりとりも、過剰な心の読みすぎによって緊張や不安を増幅させ、結果的に人間関係がますます怖く感じられてしまうのです。

失敗過敏

全般型の方は、特に人前での失敗や恥を強く恐れる傾向があります。これは「羞恥心の過敏さ」や「自己評価の低さ」とも関連しており、次のような思考がよく見られます。

「また同じ失敗をしたら、どう思われるだろう…」

「間違えた自分を見られるのが怖い」

「自分は劣っている、だから人前に出るのがつらい」

こうした不安があると、たとえ小さなミスでも深く落ち込んだり、自分を強く責めたりしてしまいます。また、次に同じ状況を避けようとするため、回避行動も強化されていき、悪循環に陥ってしまうのです。

【社交不安症】限局型の特徴・症状

次に、限局型を見ていきます。社交不安症の「限局型」は、全般型とは異なり、人間関係自体はある程度築くことができます。もちろん緊張しやすさはありますが、日常生活のすべてではなく、特定の状況において強い苦手意識や恐怖心が生じるのが特徴です。

電話恐怖症

特に若い世代に増えているの症状です。LINEやメールの普及により電話を使う機会が減り、突然の通話に強い不安を感じる人が増えています。職場での通話内容が周囲に聞かれることを恐れて出社が難しくなるケースもあります。

発汗恐怖症

人前で汗をかくことに強い不安を抱き、「汗を見られたらどうしよう」「不潔だと思われるのでは」と感じます。緊張や不安によって実際に発汗し、それがまた不安を強める悪循環に陥ることがあります。

会食恐怖症

人と一緒に食事をすることに強い不安を感じる症状です。「うまく食べられなかったら」「見られている気がする」などがプレッシャーとなり、食事の場を避けたり、緊張で喉を通らなくなることもあります。

記憶恐怖症

人との会話や行動の後、「失礼なことを言ってしまったかもしれない」「相手が怒っていた気がする」と、曖昧な記憶を何度も反芻して悩み続ける状態です。相手の名前を覚えられないことがプレッシャーとなり人間関係が築けなくなることもあります。

書痙(しょけい)

文字を書く際に手や指の筋肉が緊張して思うように動かず、ペンが震えたり力が入らなくなる症状です。特に人前で書く場面や緊張する状況で起こりやすく、書くこと自体が怖くなってしまうこともあります。

震え恐怖症

人前で手や体が震えることに強い恐怖を抱く状態です。緊張で実際に震えると「また震えたらどうしよう」とさらに不安になり、書く・話すなどの日常動作にも支障が出てしまうことがあります。

スピーチ恐怖症

人前で話す場面で強い緊張や恐怖を感じます。「声が震えるかも」「頭が真っ白になるかも」といった不安が高まり、発表の前から体調を崩すこともあります。この症状の方は、準備しても不安が解消されにくいのが特徴です。

脇見恐怖症

自分の視線が他人を不快にさせているのではという不安から、視線を避けるようになる状態です。人の顔や体の一部を見てしまうことへの罪悪感が強く、周囲に気を使いすぎて疲れてしまいます。

醜形恐怖症と社交不安症

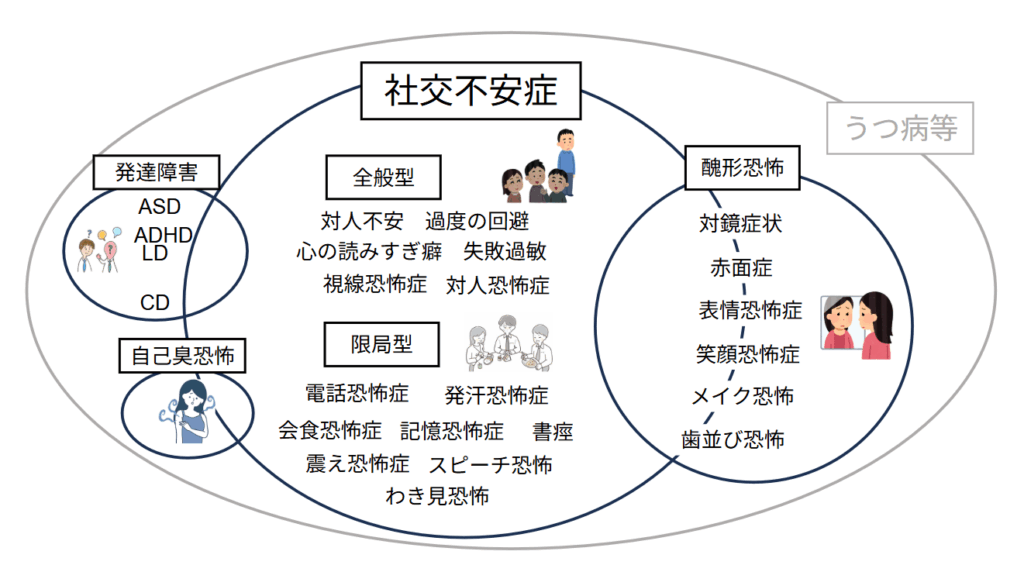

再び冒頭の図に戻ります。次に以下の図の右側にある「醜形恐怖」について解説します。

醜形恐怖症は、社交不安症とは別の診断名がつく症状で、自分の容姿に対する過剰な不安から出が困難になるほど時間をかけて身だしなみを整えたりする症状が見られます。

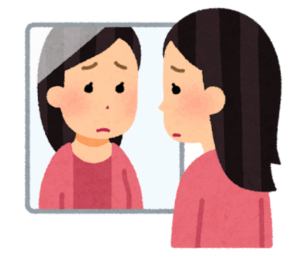

対鏡症状

「自分が今どう見えているか」を常に確認せずにはいられず、鏡から離れられないという状態です。たとえば、朝の支度に2時間もかけてメイクをしたり、一度トイレに入ると鏡を見続けて1時間も出てこられなくなったりといったケースがあります。

こうした行動は、単なる癖ではなく、不安や強迫的な思考からくるもので、日常生活にも支障をきたすことがあります。

赤面恐怖症

自分の顔が赤くなってしまうことに強い不安や恐怖を感じる状態を指します。たとえば、人前で話したり注目を浴びたりする場面で、「顔が赤くなったらどうしよう」と思い、そのことばかりが気になってしまいます。 特に思春期の若者に多く見られる傾向があり、実際に赤面していなくても「赤く見られているのではないか」と過剰に意識してしまうこともあります。

表情恐怖症

自分の表情に強いコンプレックスを持ち、「笑ったり表情を出すと顔が崩れて気持ち悪く見えるのでは」と思い込むことで、無意識に無表情を保ってしまう状態です。 特に「自分の顔は不細工だ」という確信を持っている場合、その思い込みが強くなり、自然な表情ができなくなってしまいます。

笑顔恐怖症

自分の笑顔に自信が持てず、笑顔を見せることに強い抵抗や不安を感じる状態です。たとえば「エラが張っているから、笑うと顔が横に広がって大きく見えるのではないか」「自分の笑顔は不自然で不細工に見えるのではないか」といった思い込みが根底にあります。 こうした思い込みにより、対人関係に苦手意識を抱く方も少なくありません。

メイク恐怖症

常に完璧なメイクでいなければならないという強い思い込みから、不安やストレスを感じてしまう状態です。少しでもメイクが崩れると「相手に嫌われるのではないか」と不安になり、素顔を見せるなんてとてもできないと感じます。 常にメイクを意識し、何よりもメイクを優先する日常に追われてしまい、外出や人と会うことすら苦痛になってしまうこともあります。

歯並び恐怖

筆者の経験上、意外と多いのが「歯並びコンプレックス」による対人不安です。自分の歯並びに強いコンプレックスを抱えている方の中には、笑うときや話すときに必ず口元を手で隠すクセがあったり、人前で歯を見せることに強い恐怖を感じたりする方がいます。常に「見られたくない」という意識が働いているため、会話中も無意識に緊張し、疲れやすくなってしまうのです。

自己臭恐怖症と社交不安症

再び冒頭の図に戻ります。次に以下の図の左下にある「自己集恐怖」「発達障害」について解説します。

自己臭恐怖症とは、自分の体臭が他人に迷惑をかけているのではないかと強く思い込んでしまう、心の病気の一つです。これは「自己臭恐怖」という独立した診断名がつくほど、比較的一般的に見られる症状です。

たとえば、思春期にスポーツの後で「なんか臭うね」と言われた経験がある人が、それをきっかけに「自分は臭いのでは」と思い始め、次第にその不安が大きくなっていくケースがあります。実際にはきちんとシャワーを浴びていて無臭だったとしても、「みんな本当は我慢していて、自分の体臭を迷惑に思っているのでは」と思い込んでしまうのです。

周囲の人が普通に接していても、「本当は臭いと思っているに違いない」「気を遣って何も言わないだけだ」といった、根拠のない思考にとらわれてしまうのがこの症状の特徴です。その結果、日常生活に支障をきたすほど不安が強くなってしまうことがあります。

発達障害と社交不安症

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)といった発達障害のある方は、対人関係でつまずきやすく、結果として社交不安症を併発するケースが少なくありません。

発達特性によって「空気が読めない」「相手の表情が読み取れない」「衝動的な発言をしてしまう」といった誤解やトラブルが起こりやすく、周囲から否定的な反応を受けることが増えていきます。その結果、「また失敗するのでは」「どうせうまくいかない」といった不安が強まり、社交場面への恐怖や回避が生じるようになります。

全般型の社交不安症では、相手の気持ちを過剰に読みすぎて疲弊する傾向がありますが、発達障害に伴う社交不安では、自分の認知や行動のズレが原因でうまくいかない体験が繰り返されることが主な要因です。このような違いを理解し、発達特性に配慮した支援や環境調整を行うことが、不安の軽減につながります。

うつ・適応障害と社交不安症

最後に、社交不安症とうつ病の関係について解説します。社交不安症の人がうつ病を併発するのは珍しいことではありません。社交不安症の本質は、「他人にどう思われるか」に対する強い恐れであり、それが日常生活の多くの場面で不安や緊張を引き起こします。この状態が長く続くと、学校や職場、友人関係などを避けるようになり、孤立が進んでいきます。

人と関われない状況が続くと、喜びや達成感といったポジティブな感情が得られにくくなり、「自分はダメな人間だ」「誰からも必要とされていない」といった否定的な思考が強まります。その結果、無力感や意欲の低下、自己否定といったうつ病の典型的な症状が現れてくるのです。

特に全般型の社交不安症では、日常生活全体に不安が広がるため、うつ病へとつながるリスクがさらに高まります。心の負担が限界に達する前に、適切な支援や治療を受けることが重要です。

次回のコラムに進む

今回は社交不安症の基礎編③を解説しました。今後は、社交不安症の詳しい診断基準や、よく見られる症状、さらには原因や解決策についても深掘りしていく予定です。「人が怖い」と感じたり、対人恐怖症の傾向があると感じている方には、ぜひこのシリーズを継続してご覧いただきたいと思います。様々な対策を身につけることで社交不安とうまく付き合う道筋を示しています。内容を繰り返し振り返り、自分のものにしていきましょう。

カウンセリングのご案内

筆者は社交不安症専門のカウンセリングも行っています。一人での改善が難しいと感じる方は、ぜひお力になりたいと思います。詳しくは以下の看板をクリックください。